先日、我が家のローテーブルの天板を磨きなおしてきれいにしたという記事を書きました。予想外にFacebook等でシェアされて、多くの人に読んでいただけました。ありがとうございます。

そして、この記事の前後に不思議なことに、家具の修理の話が2件飛び込んできました。その一つが今回取り上げる子ども用のタンスです。抽斗の底板が外れていたり、桟が外れていたりと、あちらこちらに不具合があったのですが、それでも大事にされてきた、ということが伺えるものでした。

目次

45年前の子ども用タンス

依頼主にこのタンスについて伺うと、奥様が生まれたころに買ってもらったタンスのようで、そう考えると45年ほど前になる、とのことでした。大きくなっても、社会人になっても、結婚してもずっとこのタンスを大事にしてきたそうです。

そういうこともあってか、キズや落書きなどもほとんどありませんでした。タンスの作りや素材からくる不具合が出てきたことで、自分たちにはどうしようも直せなくなり、今回修理できないか、と相談に持ってこられました。

とにかく、不具合があるところは全部直してほしい、ということでした。

素材は、合板。作りはタッカー。でも抽斗の構造は基本を守ってます。

ものを見させてもらうと、ほぼ全体が合板でできていました。框(かまち)や桟などは木が使われていますが、いい素材というわけでもなさそうです。つくりもほぼタッカーで打ち込まれて各部材がつながれていました。時代は1970年ごろですので、日本がどんどん経済成長で右肩上がりの時代です。いかに効率よく大量にものをつくるかということで、こういう素材で、こういう作りになっているのでしょう。

でも抽斗の構造やそれが出入りする機構は家具の基本を守って作られています。こういうところはほんと面白いですよね。

今安く売られている家具はそれ以下ですから。壊れたら修理すらできない。

一番困っていることは、抽斗の底板が抜けてしまったこと。

まず困っているというのが、抽斗の底板がぬけてしまったことでした。この抽斗自体も効率よく作れるように合板をタッカーでバンバンバンと打っていけば形になるように設計されているようで、逆に打ち込んた釘が抜けたり、合板がもろくなったりすれば機能を果たさなくなるということです。

底板は、まさにその釘が貫通してしまってがばがばになってしまっていました。本来であれば、内側に重たいものを入れてもこうならないような作りにするのですが、子ども用のタンスだから?!とても簡素になっていました。

そこで、剥がれた底板にはしっかり接着剤を入れて、さらに抜けないように部材を補強しておきました。

昔ながらの抽斗の構造

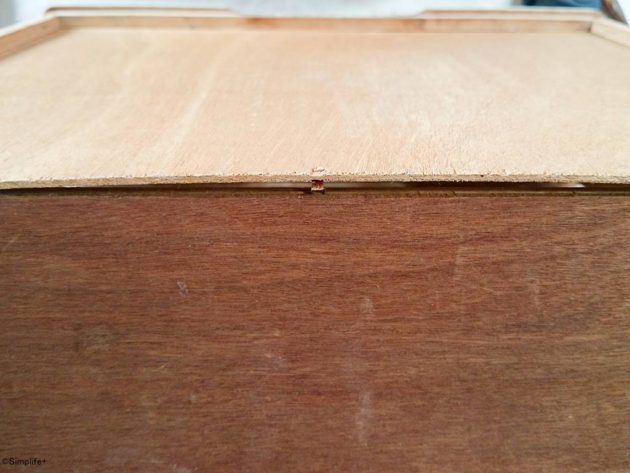

さらにタンスを見ていくと、横摺桟といわれる部材が剥がれているを発見しました。

現在はスライドレールなどの金具で抽斗を出入りさせることが主流ですが、そのような金物がない時代は、木材のパーツで支障なく抽斗が出し入れできる機構を作らなければいけません。そのためにタンス本体の中には様々な桟が取り付けられています。底摺桟、上摺桟、横摺桟、吊り桟などなどいろんな名称の桟があり、それぞれ抽斗をスムーズにひっかかりなく出し入れするために存在しています。

今回は、横摺桟です。横摺桟は抽斗が出入りするときに左右にぶれないようにするためのものです。これが底摺桟から外れてしまっていました。これもしっかり修復しておきます。

合板の宿命?!表面が剥がれてくる!

合板は、薄く桂剥きにした木の板を接着剤で張り合わせてつくる木の板の工業製品です。無垢の板と違い素材として安定しています。

しかし、工業製品というのは製品寿命があるということも知っておく必要があります。例えば、紫外線などで劣化し表面がぼろぼろになるだとか、接着剤がぼろぼろになってつなぎ合わせる役目を果たさなくなるとか。

合板も、接着剤が役目を果たさなくなると、合わさっていた木の板が剥がれてきます。よくこの時代の家具などで、表面だけめきめき剥がれてくるものがあったのを記憶している方もいるんじゃないでしょうか?(現在の合板は接着剤も改良されて大分製品として長く使えるようになってきていますが)

今回のタンスも、側板がめきめき剥がれてきていて、それもなんとかならないか、と言われていました。

側板をすべて取り換えるということはもちろんやりません。そんなことしたらこのタンスの価値がなくなるからです。なので、これ以上剥がれないように樹脂でコーティングだけしておきました。

唯一無二の存在は代替品がないということ

タンスだけなら、その用をはたすものはいくらでもあります。でも今回のものは45年使い続けてきた思い入れの強いものです。そうなると「他のモノ」で代用することは不可能です。ずっと大事にしてきたもの。そういうものってほんとすごい価値があるように思えます。それが例え高級なものでなくても。実際、購入した時の金額以上に修理のほうがかかってしまいます。それでも直したいというその気持ちが尊いです。

今回のタンスも、奥様もとてもよろこんでくださったようです。

外見を変えず、しっかり直す。古いものの修理はここが重要なポイントですね。

このかわいいカタツムリのタンス。これからも大事にしていってほしいと思います。

あ~大事にされてきたものに触れると嬉しくなりますね。