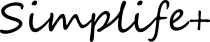

2020年、モノ・モノ50周年記念で復刊された一冊、秋岡芳夫の最後の著書「新和風のすすめ」を拝読しました。

2020年は、新型コロナウィルスが世界中で流行し、私たちの暮らしの根本をひっくり返していきました。これまで当たり前に営んできたことがことごとく見直しの対象となり、中には、人と会うこと、街に出かけること、食事を楽しむことといった人間の欲求が否定され、精神的に苦痛を味わうようなこともあります。

新型コロナウィルスを抜きにしても、時代は情報社会からAI社会へと進化していく過程で、これまで人間が行ってきた様々なことを機械、ロボットなどがやってくれるようになってきました。そんな時代の転換期である今、「ヒト」は何をしていけばいいのだろう、という疑問を抱く人もいるのではないでしょうか?

僕にとっては、その問いの答えはすでに示されています。

それは、そのほかの動物たちと違い、「人間が手を使って、まずは道具を作り、その道具で生活用具を作り、それによって私たちの生活環境を、あるいは、地球を、人間の社会を、組み立ててきた。」という事実から見えてくる、”道具をつくり、暮らす”ということです。

これまで幾度となく紹介している立ち止まった工業デザイナー秋岡芳夫。工業化の時代の中で警鐘を鳴らし続けた彼の考えが、今まさに求められているのではないでしょうか。

目次

- 1 生誕100周年で復刊された1冊

- 2 人間らしさとは何か、日本の暮らしとは何か

- 3 自分基準で暮らしを築く~自分の生活を中心に~

- 4 日本の暮らしの感覚を見直し、よりクリエイティブに

- 4.0.0.1 人の暮らしは「つくる」ことから始まる。秋岡芳夫さんの思想とモノ・モノ 代表菅村大全さんの取り組み

- 4.0.0.2 暮らしを見つめなおす場所。新しくなったモノ・モノにお邪魔してきました。

- 4.0.0.3 時松辰夫著「どんな木も生かす 山村クラフト」は、地域 X 木工の揺るぎなき指南書

- 4.0.0.4 秋岡芳夫の魂が生きる置戸町 どま工房で企画展「ドマしよう。-あそんでならってあじわって」を見てきました

- 4.0.0.5 岩手県 洋野町にある工業デザイナー秋岡芳夫が生んだ一人一芸の里「おおのキャンパス」に行ってきました。

- 4.0.0.6 時松辰夫著「どんな木も生かす 山村クラフト」は、地域 X 木工の揺るぎなき指南書

生誕100周年で復刊された1冊

生誕100周年となる秋岡芳夫。今年は、それを記念してさまざまな催し物が開催されるはずだったでしょう。しかし、このコロナ禍で実現しませんでした。彼が立ち上げたグループモノ・モノを現代に引き継ぐ菅村大全さんは、そんな中でも何か記念にできないか、ということで取り組んだのが、最後の著書「新和風のすすめーめいめいの暮らし、クリエイティブに」の復刊です。

モノ・モノのウェブサイトに菅村さんの思いが掲載されています。

今回、この「新和風のすすめーめいめいの暮らし、クリエイティブに」を拝読し、改めて秋岡芳夫の考えを再考し、そしてなぜ菅村さんがこの記念の年の復刊にこの著作を選んだのか、納得しました。

彼の本はこれまでいくつも読んできましたが、そのエッセンスがこの1冊に凝縮されています。そしてそのエッセンスが今の時代をいきる僕たちに響くのです。そのエッセンスの中から、特に人間らしく、日本人らしく、そしてあなたらしく暮らすこと、という観点で少し紹介させてください。

人間らしさとは何か、日本の暮らしとは何か

この「新和風のすすめ」でまず冒頭に書かれているのが、「人間とは何か」という問いに対する秋岡さんの答えです。上にも書きましたが、人間は”道具をつくる”ことでほかの動物とはまったく違う進化をしてきました。暮らしを豊かにするために、考え、作り、試し、また考え、そしてまた作りを繰り返し今の社会が生まれてきました。

つまり、自らの手を使い、道具をつくり、暮らす、それこそが人間らしさを感じるところであり、人間らしさを取り戻したいなら真っ先にすべきことでもあるのです。

以前のブログ記事でもこのことについて紹介しました。 秋岡芳夫さんの「消費者から愛用者に」を合言葉に1971年に本格的にはじまったグループモノ・モノは職業の枠を超えたコミュニ ...

人の暮らしは「つくる」ことから始まる。秋岡芳夫さんの思想とモノ・モノ 代表菅村大全さんの取り組み

今、暮らしが便利になりすぎて、人々はものをつくることをやめ、ものを消費するだけになってしまった。生きるための知恵、心豊かに暮らすための知恵をどこかに置いてきてしまい、便利な道具を買い、使い、捨てることが暮らすことの中心になってしまった。秋岡さんが生きていた数十年前よりさらに進行しているのではないでしょうか。

しかし一方で、ここ数年、少し人々の感性も変わってきているのではないかと感じています。それが昨今のDIYブームであったり、アウトドアブームです。ものをつくること自体を楽しむ人たち、自然の中でのびのびと過ごす時間を優雅に感じる人たちが明らかに増えています。

これはさらに進化した社会の中で、人が自然と求めていったものがDIYだったりアウトドアなんだと理解しています。そしてこれをブームでおわらせるのではなく、ものをつくることを多くの人の日常にしていくべきだと考えています。

団塊の世代の人たちが、社会の一線を退くと、畑を始めることが多いような気がします。そしてものづくりを始める人たちもいます。秋岡さんがいうところの「耕作人間」と「工作人間」。ふたつのコウサクの復権がこれからの時代のキーワードかもしれません。

自分基準で暮らしを築く~自分の生活を中心に~

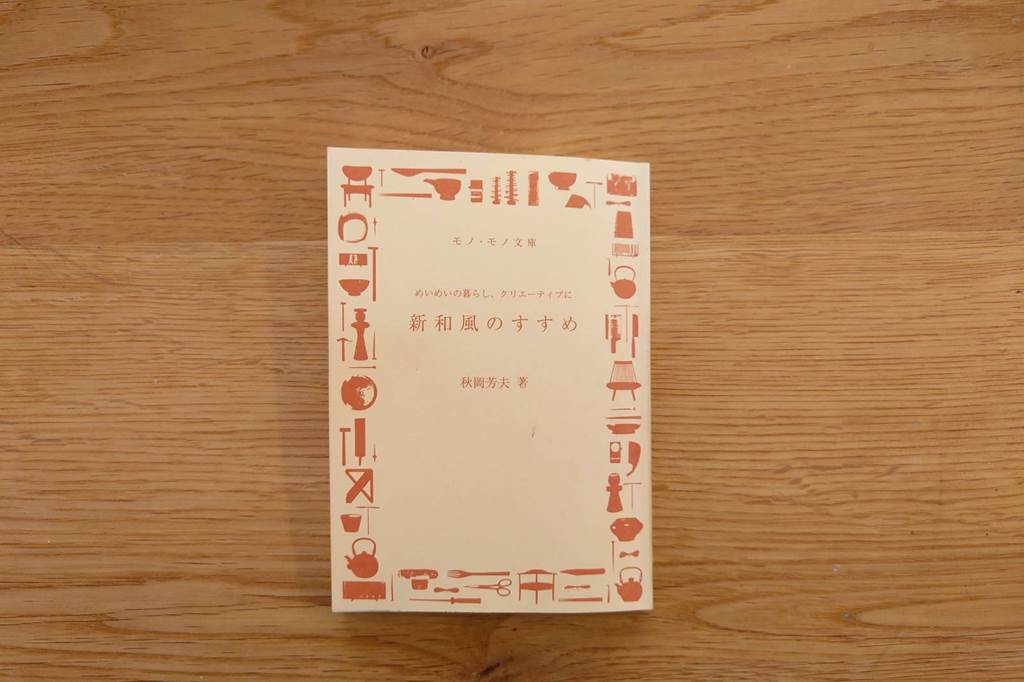

「新和風のすすめ」の多くのページを割いて書かれているのが、日本人がいかに豊かな感性を持っていて、その完成を土台にどれだけ美しくも理にかなった暮らしを築いてきたか、という点があります。それを今の暮らしにもとりいれてみよう、というのが秋岡さんの提案です。大量生産された既製品に暮らしを合わせようとするのではなく、自身の感覚、身体に合わせてものを選んでみよう、ということです。

お箸のサイズでも、お椀のサイズでも、椅子のサイズでも、既定サイズや色や柄や値段だけの判断基準で売られているものの中から選ぶのではなく、自分の体と生活を基準に選択をしていこうといっています。

究極的に言えば、あつらえもの(オーダーメイド)になりますが、そうでなくても、自分の身体にあうものはどういうものか、自分の生活にあうものはどういうものか、しっかりその物差しを理解しておくことが、よりよい生活者として選択ができるようになります。

身度尺から自分に適した寸法を知っておく

その判断基準を自分で持つために有効なのが、体から割り出される単位「身度尺」から導き出されるそれぞれの道具の適した寸法です。有名なものに「箸の長さは、一咫半」というものがあります。咫(あた)というのは手を開いたときに親指と人差し指の指先間の距離です。その1.5倍が端の長さとして適している、ということになります。

本書では咫(あた)、尋(ひろ)、丈(つえ)の3つを主に紹介していますが、この身度尺がまさに人間工学であるということで、自身の身体に照らし合わせてみていくと、知っていて損はない情報を得られます。

- 咫(あた):手を開いたときに親指と人差し指の指先間の距離

- 尋(ひろ):腕を左右に広げた時の指先から指先の距離

- 丈(つえ):背丈

例えば、自分のひと丈(または、ひと尋)の22%~23%が椅子の座面の高さとしてちょうどよい。お茶碗はひと丈の8%、湯飲みは5%などなど。

メートル法は確かに便利ですが、身度尺も一つの基準として持っておくといいですね。

余談ですが、僕は、アメリカに住んでいたこともあるので、インチなどもなじみがありますが、なんでこんな面倒な単位をアメリカは使い続けているんだ?メートル法にしろよ!とかつては思っていましたが、インチは親指の幅からきた身度尺ということを知ってから、とても親しみを持つようになりました。アメリカも開拓時代統一した規格がないときに、体を元にした単位を使っていたんですね。とはいえ細かい分数で表記するのには今でも辟易ですが。

日本の暮らしの感覚を見直し、よりクリエイティブに

2020年という時代の転換期であり、秋岡芳夫生誕100周年という年の暮れに、この「新和風のすすめーめいめいの暮らし、クリエイティブに」を読みました。

この本が書かれた30年前とはまったく変わってしまったことも中にはあるのですが、それでも多くのことは今でも通用することであり、むしろ今だからこそ響くことでもあります。

秋岡芳夫の本をまずどれ読んだらいい?と聞かれれば、たぶんこれから僕はこの本をおすすめすることになるでしょう。

モノ・モノ主宰の菅村さんが「復刊によせて」に”AI時代を人間らしく生きるためのヒントが本書にちりばめられています。”と書かれているように、ぜひみなさんに読んでもらいたい1冊です。

500冊限定で、一般書店では手に入りません。とても貴重な一冊です。

-

-

人の暮らしは「つくる」ことから始まる。秋岡芳夫さんの思想とモノ・モノ 代表菅村大全さんの取り組み

秋岡芳夫さんの「消費者から愛用者に」を合言葉に1971年に本格的にはじまったグループモノ・モノは職業の枠を超えたコミュニ ...

-

-

暮らしを見つめなおす場所。新しくなったモノ・モノにお邪魔してきました。

故秋岡芳夫。僕にとっては世代が違い、そして世界が違い、とても遠い存在です。高度経済成長期に工業デザイナーとして活躍する一 ...

-

-

時松辰夫著「どんな木も生かす 山村クラフト」は、地域 X 木工の揺るぎなき指南書

待望の本が出版されました。時松辰夫さんの「山村クラフト」です。 この本のタイトルには「どんな木も生かす」とあり、さらには ...

-

-

秋岡芳夫の魂が生きる置戸町 どま工房で企画展「ドマしよう。-あそんでならってあじわって」を見てきました

北海道旅行、秋岡芳夫ファンとしてどうしても行きたい場所がありました。 それは、置戸町。 秋岡芳夫さんがたずさわった地域お ...

-

-

岩手県 洋野町にある工業デザイナー秋岡芳夫が生んだ一人一芸の里「おおのキャンパス」に行ってきました。

みなさん、工業デザイナー秋岡芳夫(1920-1997)という人をご存知でしょうか? そもそも工業デザイナーという職業自体 ...

-

-

時松辰夫著「どんな木も生かす 山村クラフト」は、地域 X 木工の揺るぎなき指南書

待望の本が出版されました。時松辰夫さんの「山村クラフト」です。 この本のタイトルには「どんな木も生かす」とあり、さらには ...